郑和(1371~1433),原名马三宝。明朝航海家、外交家。1380年冬,明朝军队进攻云南,马三宝10岁时,被掳入明营,阉割成太监,之后进入朱棣的燕王府。在靖难之变中,马三宝在河北郑州(今河北任丘北)为燕王朱棣立下战功。1404年,明成祖朱棣认为马姓不能登三宝殿,因此在南京御书“郑”字赐马三宝郑姓,改名为和,任为内官监太监,官至四品,地位仅次于司礼监。1431年钦封郑和为三宝太监。

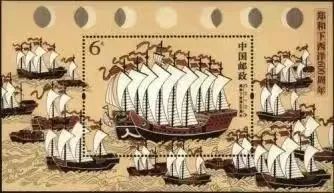

▲《郑和下西洋600周年》纪念邮票小型张

风云往事

◇少年时埋下的种子◇

在幼年时郑和已经深受伊斯兰教的影响,郑和父亲与祖父均曾朝拜过伊斯兰教的圣地麦加,熟悉远方异域、海外各国的情况,郑和本人也在航海时曾派遣一支船队到达阿拉伯半岛红海沿岸。从父亲与祖父的言谈中,年少的郑和已对外界充满了强烈的好奇心,而父亲为人刚直不阿、乐善好施,不图回报的秉性也深深影响了郑和。

◇委以重任◇

之所选择郑和成为远航的总指挥,原因有很多。明成祖朱棣对郑和的人品、才能、知识有充分的了解。郑和少年时就在朱棣身边,跟着朱棣南征北战,是“靖难之役”的有功之臣,并被朱棣皇帝视为心腹。但是,更为重要的是郑和所具备的素质适合于担任下西洋总兵正使一职。

第一,郑和懂兵法,有谋略,英勇善战,具有卓越的军事指挥才能。郑和少年时就在明军中服役,在明军中成长,后转入燕王府侍候朱棣。郑和成年后,经受了战火考验,跟着朱棣参与“靖难之役”,出生入死,转战南北,经历数次重大战役,具有实战经验。为此,朱棣皇帝才授予郑和“钦差总兵太监”军衔,将2万余名官兵交给郑和指挥。郑和下西洋中的几次军事行动也证明了郑和的军事指挥才能,正是其出色的军事指挥才确保了这几次军事行动的成功。

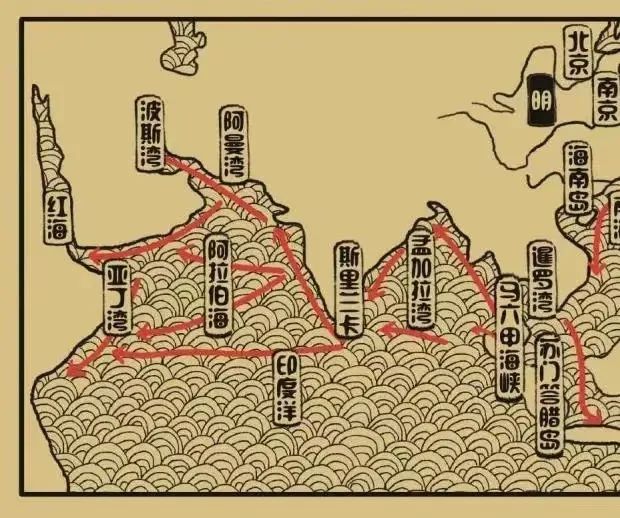

▲郑和下西洋路线示意图

第二,郑和熟悉西洋各国的历史、地理、文化、宗教,具有卓越的外交才能。在郑和下西洋前,郑和曾出使暹罗、日本,有外交活动经验。特别是1404年出使日本,通过郑和的外交活动,使得日本主动出兵清剿在中国沿海的倭寇,并与中国正式建立外交关系,签订贸易条约。这些外交成果使朱棣皇帝十分满意,并为下西洋解除了后顾之忧。正是由于郑和具有卓越的外交才能,才促使朱棣皇帝把下西洋重任交托给郑和。在下西洋途中,郑和不辞辛劳,往返于西洋各国之间,妥善处理各种外交事务,解决了一系列棘手问题,化解了矛盾,稳定了国际关系,提高了中国威信。这充分体现了郑和娴熟的外交手腕和杰出的外交才能。

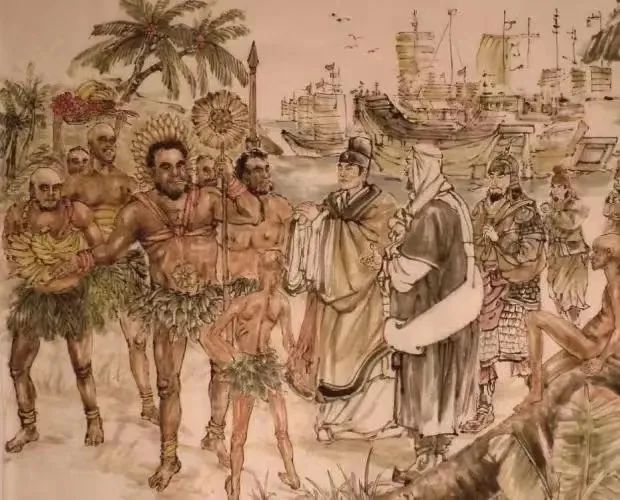

▲郑和下西洋

第三,郑和具备一定的航海、造船知识。郑和从小就从其父亲那里得到有关的航海知识,熟悉海洋,向往航海。在郑和担任内宫监太监时,营造宫殿,监造船舶,有造船经验。在下西洋前,郑和进行了两次较远距离的海上航行,增加了航海知识,积累了航海经验,为下西洋远航打下了基础。在下西洋途中,郑和通过航海实践,不断地丰富航海知识,积累航海经验,提高航海技术,为他成功下西洋打下了坚实的基础。

第四,郑和身份特殊,熟悉回教地区习俗。他熟悉、尊重佛教。而郑和下西洋途经的国家、地方,不是信奉回教,便是信奉佛教。共同的宗教信仰有利于沟通。这对于郑和能出色地完成下西洋也有一定帮助。郑和过人的胆识、聪明的才智、健康的体魄、踏实的作风、广阔的胸怀,这些个人素质使郑和具备了作为庞大船队统帅和指挥员的条件。

正是由于郑和自身条件和所具备的才能、素质才为朱棣所赏识,并委以重任,成为下西洋船队的统帅。郑和也不孚重望,七下西洋出色地完成了远航任务。

◇遗风犹存◇

2002年在云南大学开幕的“第二届昆明郑和研究国际会议”上,英国人孟席斯(GavinMenzies)做了题为《郑和是环球航海第一伟人》的主题报告,指出第一批到达美洲的欧洲人发现了提取染料、制铜、采矿等中国常见而当时世界领先的技术,并且发现了亚洲特有的动植物。而且DNA分析发现,加利福尼亚、巴西、澳大利亚等地的土著人中有可能含有中国人的DNA,而美洲各民族中都发现只有中国和东南亚才有的病症。孟席斯说,上述证据表明,1421年三月至1423年十月,四支中国大型船队进行了环球航行,这些船队上的水手及其家眷定居在马来西亚、南北美、澳大利亚、新西兰及其他太平洋岛屿,中国人(郑和船队)最先发现并定居美洲新大陆,并绘制了世界地图。郑和下西洋为代表的中国造船术、航海技术等中华文明,不可否认地成为人类历史宝库中璀璨的明珠。在马来西亚有三宝山、三宝井,印尼有三宝垄、三宝庙,留下郑和遗迹,表达了当地人民对这位传播中华文明先驱的崇高敬意。

▲江苏南京周肪村牛首山南麓郑和墓

历史评价

郑和曾到过爪哇、苏门答腊、苏禄、彭亨、真蜡、古里、暹罗、阿丹、天方、左法尔、忽鲁谟斯、木骨都束等30多个国家,最远曾达非洲东岸,红海、麦加,并有可能到过澳大利亚。这些记载都代表了中国航海探险的高峰,比西方探险家达伽马、哥伦布等人早80余年。当时,明朝在航海技术、船队规模、航程之远、持续时间、涉及领域等均领先于同一时期的西方,彰显了我国国力,增进了我国与世界其他地区的联系。郑和下西洋在海洋事业上还有许多贡献,郑和的功绩是辉煌的,属于中国,也属于世界。他从30多岁开始,前后28年献身海洋,最后一次下西洋时已经60岁了,为了中外文化交往和航海事业,他毅然率领船队出使。这次他再没有回来,病逝在印度的古里,永远长眠在他开辟的和平的道路上。

在人才辈出的文明历史长河中,郑和先于西方人航海,以胜于西方人的航海技术受到国际社会的关注。人们关注和研究他的最主要层面,是郑和所代表的一种文化精神;一种中国人不畏艰险,征服自然的价值趋向;一种打开国门,走向世界,进行文化交流的决心。

郑和这种敬业献身、报效国家的精神是永存的,凝聚着中华民族开放进取、和平友好、交流合作、经略海洋和敢为天下先的优秀品德,是一笔宝贵的精神财富,值得后人继承和弘扬。

大事坐标

1371年出生。

1382年被掳入明营,遭宫刑迫害。

1390年被燕王朱棣看中,选入燕王府服役。

1404年因战功显赫,获明成祖朱棣赐姓“郑”的殊荣,从此改称郑和。

1405年奉成祖命,从南京龙江港起航,偕王景弘率2.78万人第一次下西洋。

1407年回国后,立即与王景弘、侯显等率船队第二次下西洋。

1409年偕王景弘、费信等第三次下西洋。

1413年偕马欢等人率船队第四次下西洋。

1417年率船队第五次下西洋。

1421年偕王景弘、马欢等人率船队第六次下西洋。

1431年偕王景弘、马欢、费信、巩珍等率船队27550人第七次下西洋。

1433年归国途中,积劳成疾,在古里(今印度卡利卡特)病逝。

图片资料来源丨网络

文字资料来源丨《郑和》

地址:北京市海淀区西土城路8号,邮编:100088

电话:010-65290273,邮箱:zhenghera@163.com

郑和研究会

微信公众号