2023年世界航海科技大会自主船舶与航海保障分论坛在青岛举行

10月19日,2023年世界航海科技大会“自主船舶与航海保障分会”在山东省青岛市举行。会议由中国航海学会水路货物运输专委会、船舶机电专委会、航标专委会共同承办。水运院纪委书记李应平和大连海事大学副校长初北平出席分会并致辞。水运院科创处张华副处长主持分会。

国际航行学会联合会主席克日什托夫·恰普勒夫斯基,葡萄牙工程院院士、里斯本大学教授卡洛斯·苏亚雷斯,国际航行学会联合会秘书长西沙姆·希拉勒,中国航海学会常务副理事长、国际航联高级副主席张宝晨,哈尔滨工程大学原党委副书记、教授夏桂华,上海船舶运输科学研究所原副所长陆嘉明以及来自山东海事局、青岛海事局、青岛引航站、交通运输部南海航海保障中心等100余名来自不同国家和领域的专家和学者参加了会议。

交通运输部水运科学研究院纪委书记 李应平

大连海事大学副校长 初北平

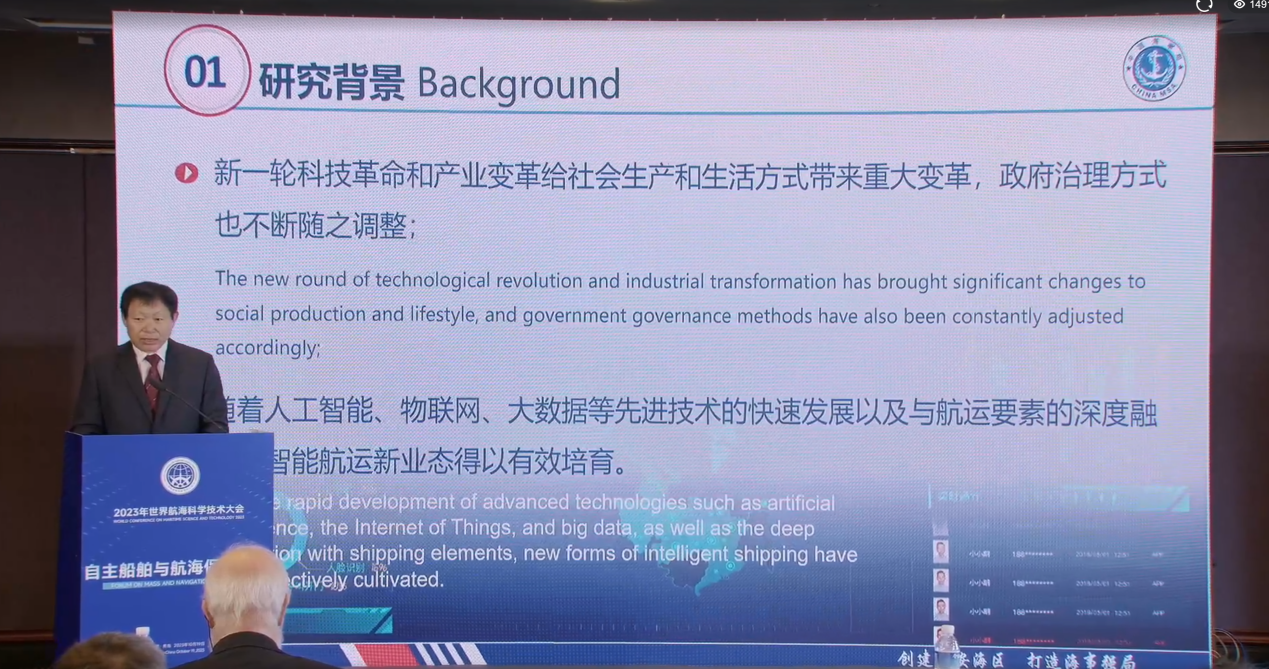

李应平书记和初北平副校长代表承办方,对与会的中外嘉宾表示诚挚的欢迎,并分别介绍了水运院和大连海大在智能航运领域近年所得到的研究成果和实践经验,表示愿与业界同仁、伙伴开展各层次、各领域深层次交流合作。

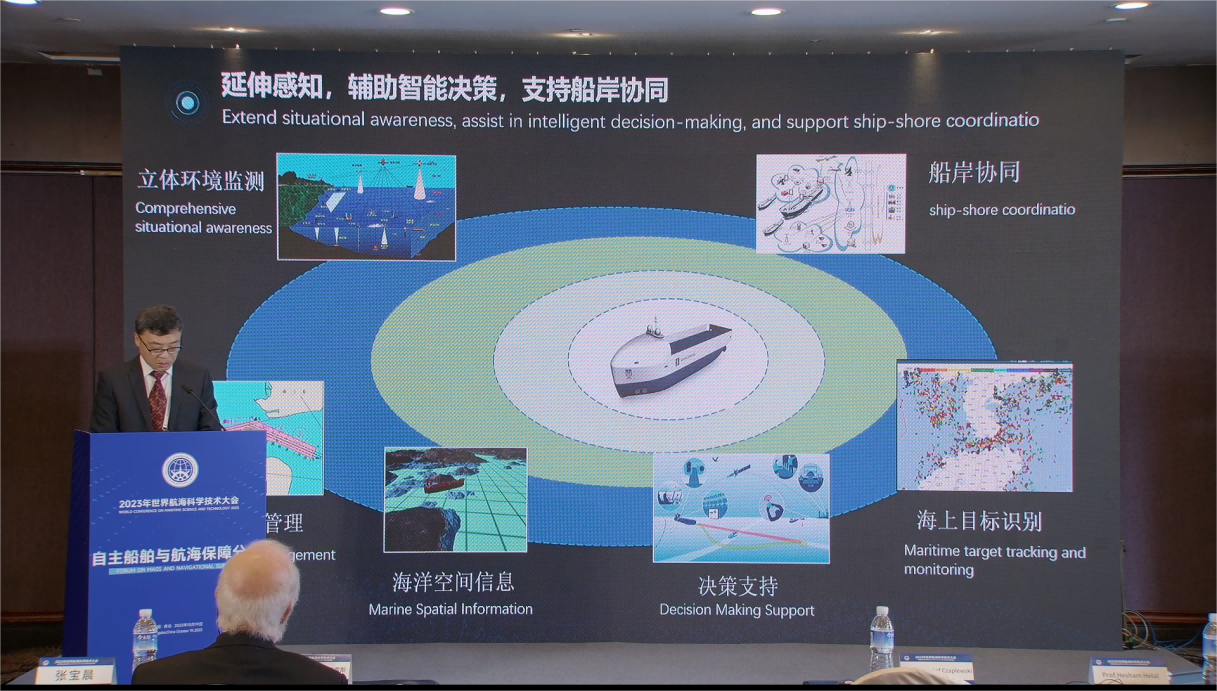

中国航海学会常务副理事长 国际航联高级副主席 张宝晨

张宝晨副主席围绕船舶智能航行溯源与概念、技术发展现状、技术发展与应用展望和面临的挑战四方面作了系统阐述。他认为自主航行技术应用的普及度由其技术成熟性、系统产品经济性和应用带来的社会价值所决定。他表示,除完全自主的驾驶技术需要十年内完全突破之外,自主航行技术总体上已比较成熟或接近成熟,并初步预判各种技术在内河、沿海和远洋的应用普及度会提升很快。

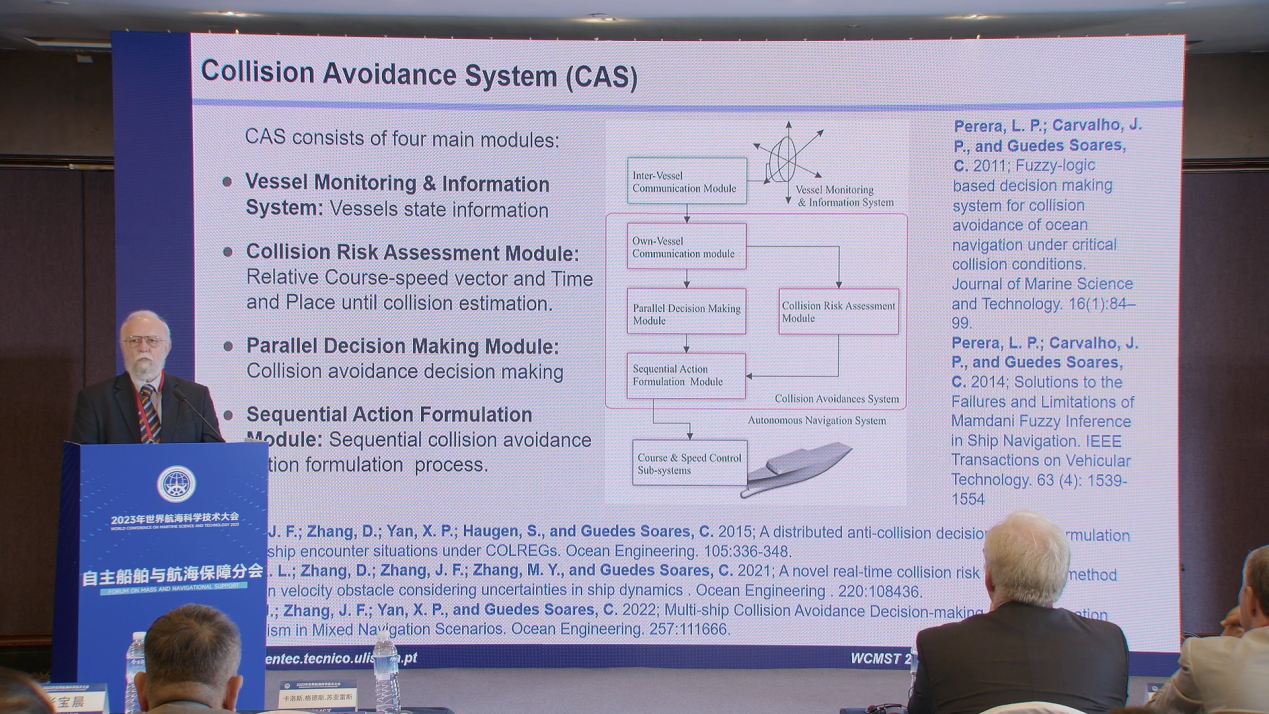

葡萄牙工程院院士/里斯本大学教授 卡洛斯·格德斯·苏亚雷斯(Carlos Guedes Soares)

卡洛斯·苏亚雷斯院士对自主船舶的自主航行系统、避碰决策系统、制导导航和控制、操纵模型辨识、船上监控等内容进行了学术分享,并指出自主船舶的开发过程中需要海洋技术、控制技术、网络安全技术等跨学科技术综合应用,并对自主航行船舶的研发过程进行了详细介绍。

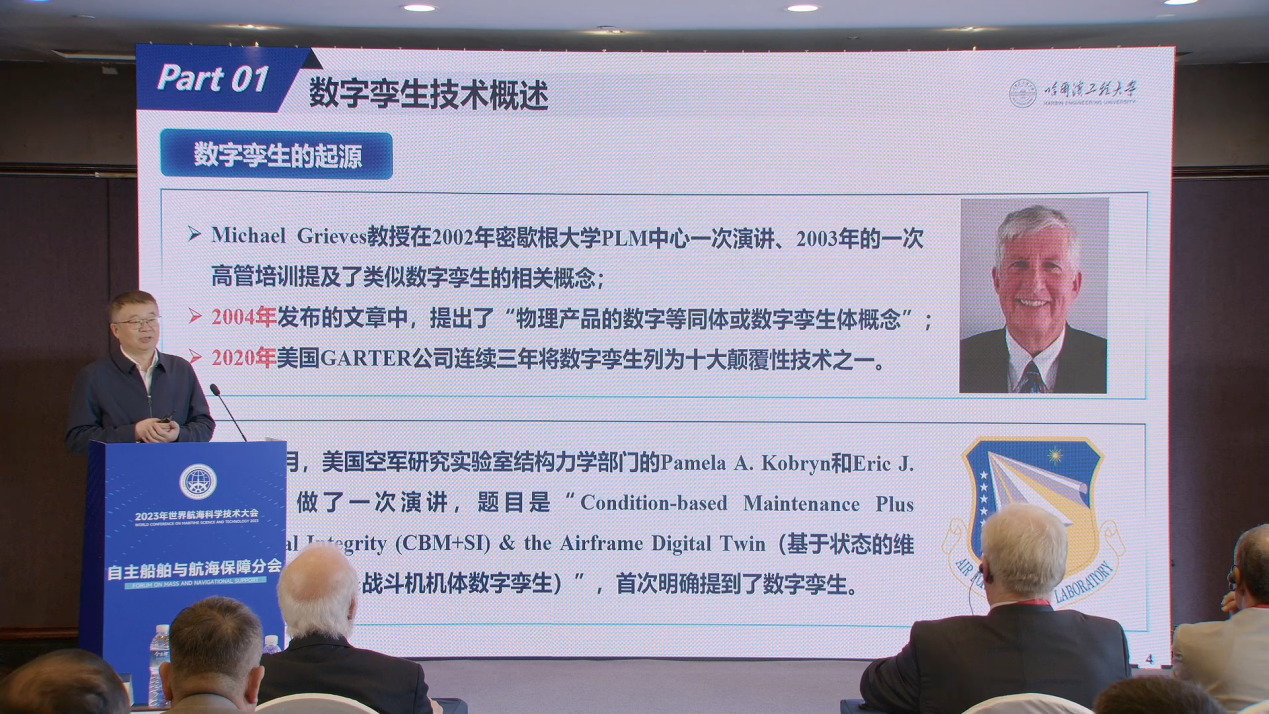

哈尔滨工程大学原党委副书记、教授 夏桂华

夏桂华教授以“船舶数字孪生技术与应用”为主题。介绍了数字孪生基本概念和相关技术,对船舶数字孪生软件系统的基本架构、功能和关键技术进行了讲解,详细分析了船舶数字孪生技术在“海豚1”上的应用试验情况,他认为,当前数字孪生技术处于多样化阶段,数字孪生技术可以不仅可以提升船舶自主航行技术优化,同时也可以在通航环境监测与预报、数字海洋区域精细化方面进行深度应用。

英国海道测量局(UKHO)研究设计创新主任 马克.凯西(Mark Casey)

马克·凯西主任是国际海道测量组织(IHO)MASS项目组主席,该项目组主要致力于MASS的航行数据标准制定。凯西主任在视频发言中分析了当前电子海图及相关航行保障数据的基本情况,指出了当前电子海图及相关航行保障数据在支持MASS应用中的问题。针对这些问题,他提出了以S-100为基础的MASS航行保障数据标准化与应用思路,介绍了IHO S-100的工作进展、尚待解决的技术问题以及后续计划安排。

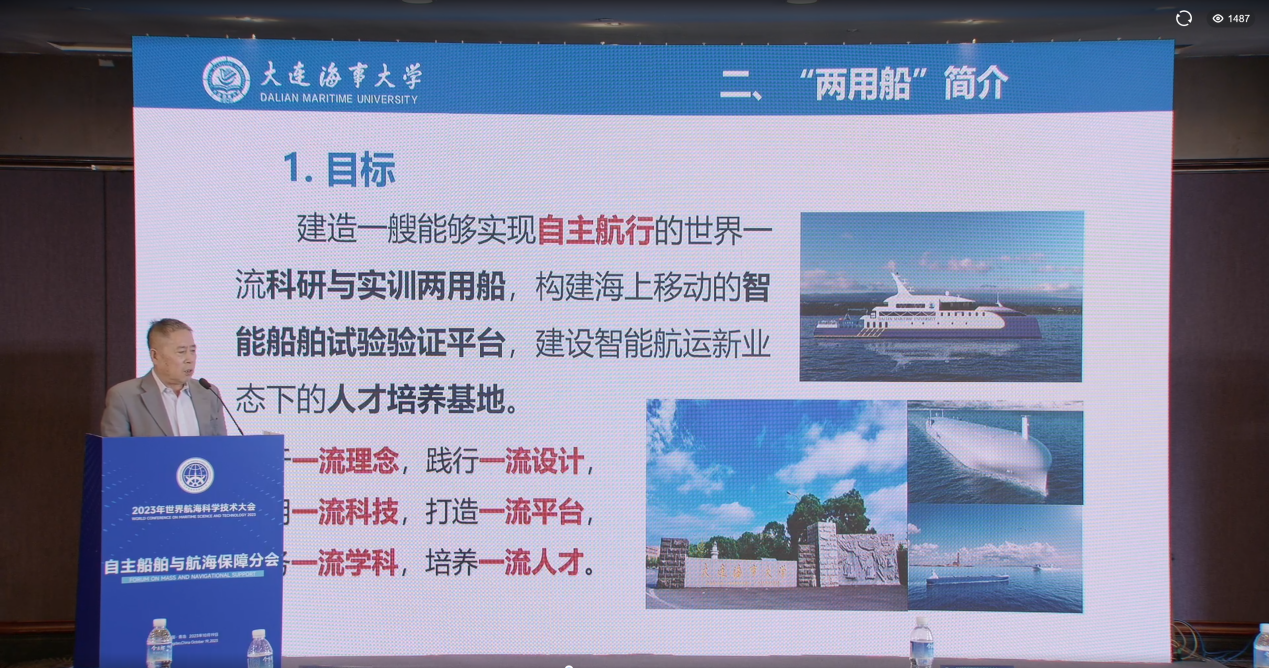

大连海事大学教授 王国峰

王国峰教授介绍了具有远程遥控和自主航行功能的科研及实训两用船,通过驾、机、电的深度融合实现智能化全覆盖,并分享了海上虚实结合沉浸式智能教学实训的人才培养应用过程。

交通运输部南海航海保障中心海事测绘处处长 杨毅

杨毅处长从航海保障数字化、智能化转型的目标、需求、问题和方向等角度出发,详细介绍了智能航海保障发展的主要历程,确定了国际通用、互联互通、管理转型的基本思路,围绕E航海实践提出了改变航海保障服务模式、深挖航海保障数据价值、推动业务管理数字化转型的主要方法。他同时也指出当前智能航保发展存在国际标准有待完善、涉水数据共享不充分、数字化服务能力不足等问题,后续航海保障部门将在S-100标准数据生产、E航海服务智能化等方面深化研究与实践,推动航海保障数字化智能化转型。

山东海事局综合计划处处长 周尊山

周尊山处长围绕智能航运背景下的船舶交通管理的机遇和挑战作了深入探讨,从时间维度、技术维度以及区域维度对船舶交通管理系统(VTS)的演进规律作了详细的介绍,并从直接变化、颠覆性变化两个层面以及机器与人的关系、VTS服务内容与AI能力、VTS区域概念颠覆、监管模式、监管职能等多个角度系统分析了智能航运及其对船舶交通管理的影响,最后从国际国家层面的VTS立法、系统优化、关键技术等方面提出相关建议。

国际航标协会副秘书长/环球学院院长 Omar Frits ERIKSSON

奥玛·埃里克森秘书长在视频发言中介绍了国际航标协会(IALA)在MASS方面的相关工作进展和思考。IALA主要通过研讨会方式对MASS的未来应用场景进行分析,出版了若干指导文件,对未来导航标志的发展、服务方式以及支持MASS的发展方向进行了说明。他认为,导航标志的数字化十分重要,尤其是在MASS快速发展形势下导航标志亟需进行改变。他希望各国家关注IALA发展,关注IALA政府间国际组织转型,欢迎各个国家参与IALA事务。

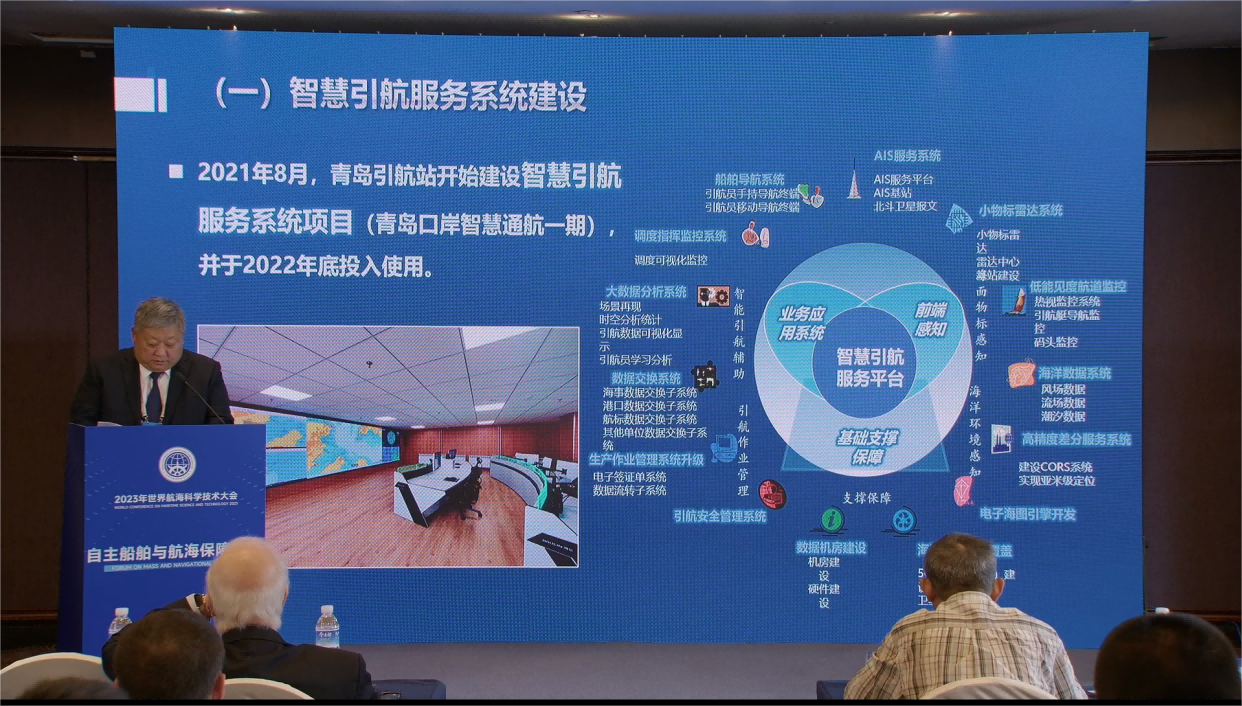

青岛引航站党总支书记、正高级引航员 王武修

王武修书记在发言中分享了青岛港引航工作智能化转型与应用实践情况,介绍了智慧引航服务系统、青岛口岸智慧通航项目相关关键技术与取得的重大成效,青岛引航站首创“热泊套接”引航工作机制,突破了远程引航、大型港区通航调度组织、数字孪生、协同辅助靠离泊等多项关键技术,在智慧港口建设方面形成强大合力,进一步保障船舶绿色、安全、高效、有序的进出港。王武修最后还分析了MASS对引航业务与技术带来的问题和挑战,提出了实现船舶“抵港零待时”的发展愿景。

智慧航海(青岛)科技有限公司副总经理 姜雨函

姜雨函副总经理在发言中介绍了沿海航运集装箱船舶自主航行试点工程。试点船舶“智飞”号是全世界最早投入商业化运行且吨位最大的自主航行船,是国家重点研发计划项目《基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术》的示范船,该船集成辅助、遥控、自主三种驾驶模式和自动靠离泊技术于一体,自2022年4月22日以来航行400多航次26000多海里,智能航行系统始终安全运行,为智能船舶的建造与设计、船用设备的研发及水面自主船舶的立法研究提供了范本。

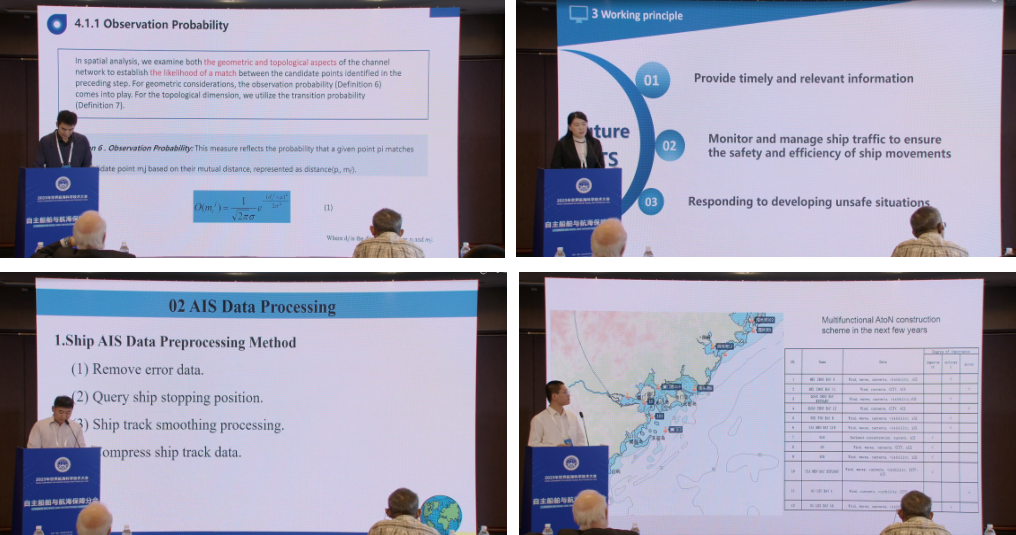

在论文交流环节,浙江数智交院科技股份有限公司的田序伟、浙江海事局的范亚晶、浙江国际海运职业技术学院的郝永志、厦门航标处的叶君平等四名业内学者对各自领域研究成果也进行了学术分享。

在会议嘉宾对话环节,张宝晨副主席、苏亚雷斯院士、夏桂华教授、杨毅处长和大连海事大学曾鸿教授等五位专家分享了各自在自主船舶与航海保障方面的观点和深刻见解。大连海事大学轮机工程学院王宁教授主持了嘉宾对话环节。

张宝晨副主席认为,“十四五”阶段我国在智能航行技术上取得了较大进展,为后续发展奠定了良好基础,“十五五”阶段将陆续突破远程驾驶、自主航行关键技术,并预测“十六五”阶段将实现有人在船的全自主航行。苏亚雷斯院士认为,未来需要建立以实体模型为基础,数据模型相协同的综合模型来实现和验证智能船舶相关技术。夏桂华教授认为,数字孪生和虚实融合的应用方面,数字化是智能化的基础,感知、建模与精确建模是三个不同层次的挑战,以数据为驱动的孪生与融合需要物理层面和数据层面共同发力。杨毅处长认为,航运具有显著的国际性特征,航海保障数字化智能化以及面向自主船舶的服务保障仍存在标准化缺失、数据交换难、航行辅助设施智能化改造等方面的挑战。曾鸿教授进一步对大连海事大学研究与实训两用船的情况进行了介绍,两用船将在今年12月正式下水。