关于我国综合交通运输理论框架体系的思考

本文出自《交通运输研究》2023年第3期“综合交通运输理论”专刊

引用格式:刘占山,杜利楠,史书铨. 关于我国综合交通运输理论框架体系的思考[J]. 交通运输研究,2023,9(3):16-22.

作者简介

第一作者:

刘占山,男,正高级工程师,现任交通运输部水运科学研究院副院长。长期从事综合交通发展战略、交通运输规划和行业发展政策的研究和制定,以及综合交通、智慧交通、现代物流等相关工程技术咨询和科研工作,主持或深度参与国家、省部级和地方科研项目百余项,支撑编制一系列服务交通运输行业发展的国家级重点规划、政策文件。获省部级科技奖励7项,发表学术论文10余篇。

通信作者:

杜利楠,女,博士,副研究员,现任交通运输部水运科学研究院综合交通与物流技术研究中心副主任。主要研究方向为综合交通发展战略、交通运输规划与管理,长期从事综合交通、现代物流、多式联运等领域研究工作,主持和深度参与国家、省部级项目20余项及地方科研项目百余项,为管理部门相关政策文件、行业发展规划、相关企业发展战略等的制定提供技术支撑。发表学术论文20余篇、编制国家标准2项。

0 引言

20世纪50年代末,我国开始对综合交通运输问题进行专门研究,相关管理部门及专家学者不断探索创新、持续开展综合交通运输发展理念和理论的研究工作,为实现我国交通运输事业跨越式发展、强力支撑社会经济持续快速增长发挥了重要作用。

当前,百年未有之大变局加速演进,单边主义、保护主义明显上升,全球经济、贸易、金融、能源格局深度调整,新一轮科技革命和产业变革深入发展,外部环境日趋复杂。同时,我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程,综合交通运输发展面临的环境、形势、目标、任务等都在发生深刻变化,需要遵循客观规律,把握未来趋势,按照新发展理念和高质量发展要求,进一步拓宽研究视野,加快形成符合我国实际、具有鲜明中国特色社会主义特征的现代化综合交通运输理论体系,更好地指导我国综合交通运输发展,为引领经济社会发展、服务国家发展全局提供坚实保障。

1 综合交通运输理论的发展演进

1.1 理论研究起步期(新中国成立初期至20世纪70年代末)

这一时期综合交通运输理论基础非常薄弱,主要采用交通工程学、技术学等理论方法,以基础调查为主,为线路布局、通路建设和运输生产组织提出相关建议。理论研究工作主要围绕论证建设项目的急迫性、布局合理性及大宗货物运输的路径选择等问题。

1.2 快速发展期(改革开放至20世纪末)

这一时期综合交通运输理论研究开始侧重于采用经济学、管理学的相关理论来指导交通运输规划建设、运营管理及相关政策措施的制定。理论研究工作交通运输与国民经济的关系、各种运输方式之间的关系以及各种运输方式内部结构关系进行了大量的理论研究和论证,极大地推动了综合交通运输理论的发展。

1.3 调整拓展期(2000—2012年)

这一时期综合交通运输理论研究开始拓展“系统论”“时空经济学”“政治经济学”等相关学科的基础理论。理论研究工作更加全面、深入,更多地关注交通运输服务经济社会发展的作用,以及交通运输发展趋势与不同空间尺度等时空特征。

1.4 交通运输现代化建设期(十八大以来)

这一时期综合交通运输理论从注重交通运输自身发展向服务大局服务人民转变,更加注重交通运输与经济社会融合发展、交通运输科技创新、枢纽经济和通道经济、绿色低碳交通、物流供应链理论等领域发展,更好地服务国家宏观决策、支撑中国式现代化建设。

2 综合交通运输理论研究的形势和特点

2.1 不同发展阶段的理论研究侧重点发生变化

随着经济社会和交通运输发展的时代背景、基础条件变化,理论研究与实践探索发生相应变化。综合交通运输理论研究的关注点从“运输”领域延伸到“物流”领域再拓展到“社会”领域,交通运输在国民经济中的功能由过去的“基础支撑”“服务保障”向“支撑引领”“战略牵引”转变,综合交通运输的定位内涵、重点任务也更加丰富。

2.2 理论研究范畴从微观到宏观

基于经济社会发展的要求,交通运输的战略地位不断提升,综合交通运输发展由单纯注重基础设施建设,到“十二五”时期提出的“基础设施、运输服务、技术装备”三大核心内容,再到《交通强国建设纲要》9大体系,综合交通运输理论研究不断完善、丰富。

2.3 理论研究更加突出时代性、政治性

时代性体现在进入新发展阶段,我国国情、经济社会基础、交通运输条件深刻变化,理论体系要更加适应经济社会高质量发展的时代特征;政治性则体现在不同的社会制度、经济制度、人文环境,带来不同的全社会发展战略、发展目标,相应地指导各行业发展的理论也会发生变化。

3 综合交通运输理论框架体系构建

3.1 理论框架机理分析

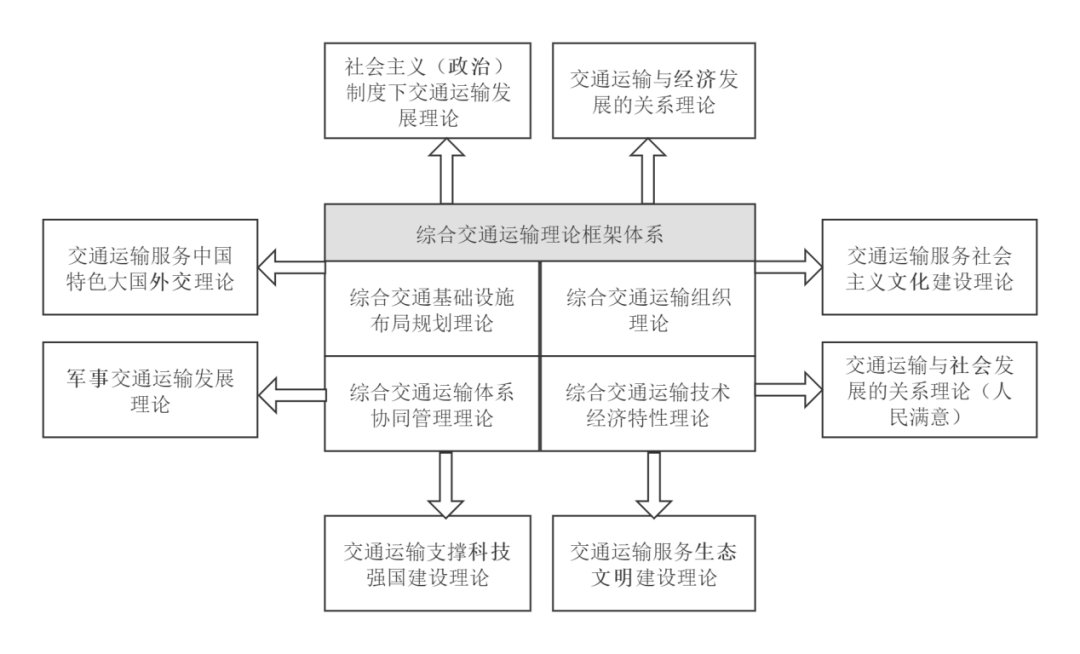

交通运输是中国式现代化的开路先锋,综合交通运输理论框架体系既要着眼于自身发展,又要服务社会主义现代化国家建设。研究提出“4+8”理论框架体系,构成了综合交通运输理论的四梁八柱。

其中,“四梁”——基础设施网络是交通强国建设的重要基础,运输组织是交通强国建设的本质要求,协同管理是交通强国建设的根本保障,技术经济特性是综合交通运输发展的理论基点;“八柱”——支撑政治建设是交通运输行业发展的最根本遵循,服务经济建设是交通运输发展的核心目标,服务文化建设是交通运输行业的生态环境,推动社会发展是交通运输发展的根本目的,服务生态文明建设是交通领域节能减排绿色发展的应有之义,引领科技创新是交通强国建设的第一动力,服务大国外交要求交通运输开放合作拓展新空间,推动军事交通发展要求交通领域军民融合支撑军事强国。

图1 综合交通运输理论“4+8”框架体系示意图

3.2 交通运输“4”大自身理论

立足交通运输业的本质属性,即国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门,具有自然条件依赖性大、基础设施及设备投资大、网络经济性等特点,包括综合交通基础设施布局规划理论与方法、综合交通运输组织理论与方法、综合交通运输体系协同管理理论和综合交通运输技术经济特性理论。

其中综合交通基础设施布局规划理论与方法,重点围绕基础设施网络布局、通道布局、枢纽布局三大研究方向。综合交通运输组织理论与方法,重点研究综合交通运输需求机理、多式联运组织理论与方法等问题。综合交通运输体系协同管理理论,重点研究法律法规体系、管理体制机制、标准规范体系以及政策协同创新等理论问题。综合交通运输技术经济特性理论,从经济成本、安全、绿色、智慧等方面,研究不同运输方式的技术经济特性。

3.3 交通运输“8”大外部理论

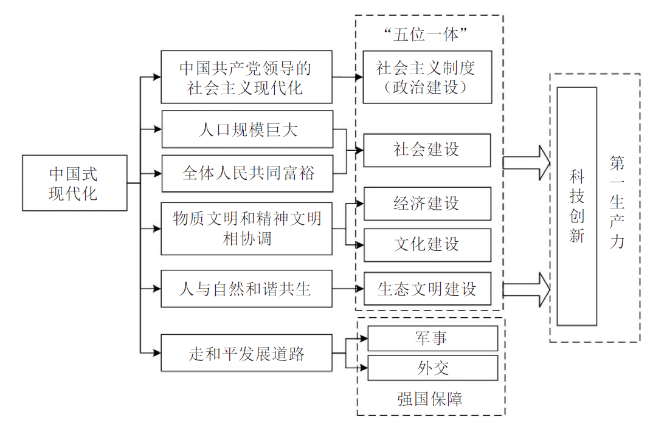

立足全面支撑“中国式现代化”的要素,提出交通运输行业外部理论主要阐述交通运输与“五位一体”总体布局(经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设)和保障军事、服务外交、科技创新等8个方面的关系理论。

图2 中国式现代化与“8”大外部理论的关系

1)交通运输与经济发展的关系理论。重点研究交通与经济发展的关系机理、时空演变和产业关系等方面。包括交通运输与经济发展的关系机理;不同发展阶段、不同区域空间交通运输与经济发展的时空演变理论;交通运输与产业结构、产业转型升级的关系理论等。

2)社会主义制度下交通运输发展理论。重点研究新时代中国特色社会主义制度背景下,综合交通运输的战略定位与发展要求;对比研究国内外不同政治体制下交通运输的发展理念特点以及中国交通快速发展的特殊制度优势,丰富完善与我国政治体制相适应的中国特色社会主义交通运输治理体系。

3)交通运输服务社会主义文化建设理论。重点研究新时代中国特色交通文化发展史;研究交通文化服务于社会主义文化的特殊贡献;对比国内外交通文化差异性,研究构建新时代中国特色交通文化体系。

4)交通运输与社会发展的关系理论。重点围绕建设人民满意交通,支撑共同富裕,研究交通运输如何保障群众基本生活,促进社会公平正义;基于交通运输与人口布局的关系,研究中国城镇化建设与乡村振兴战略对交通运输发展的要求。

5)交通运输服务生态文明建设理论。重点研究生态文明建设背景下,综合交通运输与国土空间开发的关系理论;研究国内外城市交通与城市空间结构的关系;研究可持续发展理论在交通运输领域的具体体现以及交通运输碳排放评估。

6)军事交通运输发展理论。重点研究交通运输军民融合理论和军事交通运输资源配置理论。包括研究交通运输军民融合的重点领域、重点区域综合交通体系建设;研究世界主要国家军事交通运输的发展模式;贯彻新时代党的强军思想,研究军事交通资源合理配置及交通运输支撑国防事业的时代要求。

7)交通运输服务中国特色大国外交理论。重点围绕交通运输支撑全球供应链产业链发展战略、任务举措等,研究以“一带一路”沿线为重点的国际通道关键节点互联互通布局规划理论;研究国际运输便利化的实践与理论;研究参与国际交通组织及强化交通运输企业国际竞争力。

8)交通运输支撑科技强国建设理论。重点围绕科技创新赋能交通运输的重点领域和问题,研究交通运输基础设施、装备、运输服务等领域的关键技术短板;研究核心技术与交通运输领域融合发展;基于交通运输科技创新重点领域,研究构建交通运输科技创新体系。

4 结束语

交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业,是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分,是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。推进中国式现代化对交通运输提出了新的更高要求,当好开路先锋需要加快完善综合交通运输理论框架体系。本文立足交通自身,从基础设施、运输服务、协同管理和技术经济特征等方面,形成综合交通运输4大自身理论,同时“跳出交通看交通”,从全面支撑“中国式现代化”,立足“五位一体”总体布局和保障军事、服务外交、科技创新引领等方面,形成新时代综合交通运输的8大外部理论,共同构成“4+8”综合交通运输理论框架体系,为坚定制度自信,进一步深化理论研究、方法研究奠定了基础。